12月26日(金)、彦根市文化プラザで滋賀県アンサンブルコンテスト地区大会が開催されました。本校の吹奏楽部からは校内予選を通過した、垣貫さん(テナーサックス)・梶田さん(アルトサックス)・天野さん(バリトンサックス)の3名が、『サクソフォーン3重奏』で出場しました。演奏曲は『夏のスケッチ』です。この日に向けて一生懸命練習し、本番でもきれいな音色を奏でてくれました。お疲れさまでした。

自ら律し すべてに愛を

12月26日(金)、彦根市文化プラザで滋賀県アンサンブルコンテスト地区大会が開催されました。本校の吹奏楽部からは校内予選を通過した、垣貫さん(テナーサックス)・梶田さん(アルトサックス)・天野さん(バリトンサックス)の3名が、『サクソフォーン3重奏』で出場しました。演奏曲は『夏のスケッチ』です。この日に向けて一生懸命練習し、本番でもきれいな音色を奏でてくれました。お疲れさまでした。

12月23日(火)の午前は終業式でしたが、午後は青葉会の新メンバーによる『リーダー研修会』がありました。終業式の中で、新会長の浅見さんと新副会長の増山さんには、校長から認証書を手渡しましたが、新委員長さんと新副委員長さんには、リーダー研修会のなかで浅見会長から認証書を手渡してくれました。その後、校長より「第80期の青葉会新メンバーに期待すること」をお話ししました。また、「アイスブレイク」で初めて顔を合わせたメンバー達がリラックスできるようにした後、『スローガン』の原案を考えました。新メンバーのみなさん、これからの頑張りを期待しています。

12月23日(火)、2学期の終業式を行いました。114日間の長い2学期でしたが、無事終えることができました。2学期のスタート時は、連日30℃を越える暑さ厳しい日々でしたが、今日は氷点下の寒い朝となりました。季節の移ろいはとても早いなと感じています。2学期を振り返ってみると、たくさんの学校行事や中体連の大会、学年ごとの取り組み、様々なイベントなどがありました。どれもこれも一生懸命・全力投球で頑張ってくれました。2週間の冬休みに入りますが、2025年→2026年に年が変わる「節目」を迎えます。健康・安全に気を付けてよいお年をお迎えください。

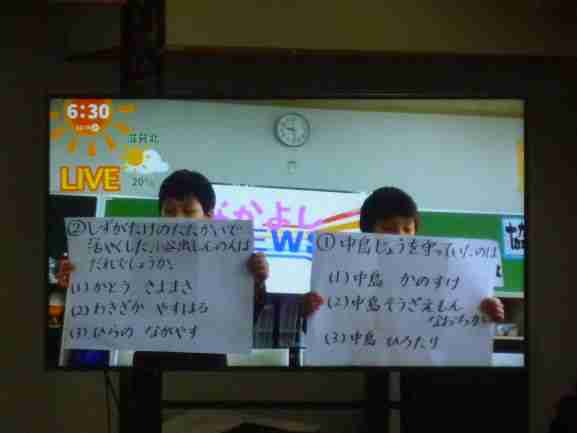

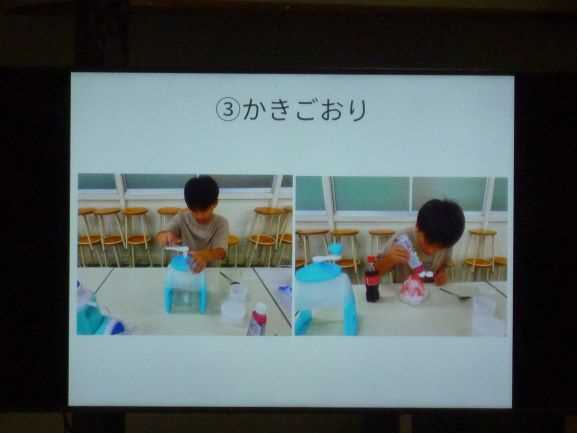

12月18日(木)、湖北中学校区の小・中学校特別支援学級の合同交流会を行いました。当初は、1週間前の12日(金)に実施予定でしたが、インフルエンザによる学級閉鎖の影響で本日に延期して開催しました。朝日・小谷・速水の3小学校の特別支援学級の児童のみなさんも体調を整えてやってきてくれました。第1部の学校ごとの発表では、「合奏と歌」「学校・学級の紹介」「クイズ」「趣味、特技、頑張っていることの紹介」をしてくれました。速水小の発表では、「ケセラセラ」「会いに行こう」「キセキ」の3曲も披露してくれました。とても上手でした。第2部では、みんなで「フルーツバスケット」のレクリエーションを楽しんだ後に、湖北中生徒が先生となって、「クリスマスツリー」づくりを行いました。みんな笑顔で活動してくれました。とても楽しいひとときになりました。

早いもので、2学期も終わろうとしています。今学期の登校日数はあと5日となりました。12月17日(水)~22日(月)の4日間は期末懇談会です。3年生は、進路のお話を中心に、1・2年生は、今学期の学習面や生活面など、学校での様子をお話させていただきます。また、お子様のご家庭での様子などを聞かせていただけるとありがたいです。懇談会場は、各学年、各クラスの教室となります。どうぞよろしくお願いいたします。

12月4日(木)~12月11日(木)の1週間、2学期人権週間として、様々な人権に関する題材で学習を進めました。毎日の朝読書の時間には、「日本に住む外国人の生活や様子や考え方を知り、偏見や差別のない住みよい社会を築こう」というテーマでワークシートに取り組みました。道徳の授業では、「いのちの水」という題材で、日本では当たり前に救うことができる命も、発展途上の国々では下痢や脱水症状で亡くなってしまっている現状について考えました。また、この授業では『ORS』=「経口補水液…水1リットル+砂糖小さじ8杯+塩小さじ1杯」を作って試飲しました。

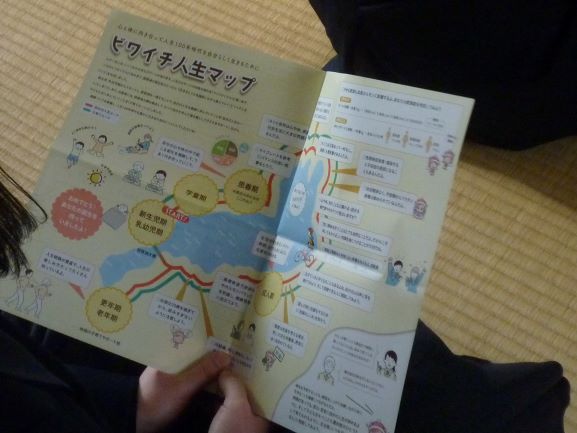

「性と命の学習(3年)」では、自分・パートナー・周りとの付き合い方や距離感の大切さ、妊娠・出産について、命の大切さを学びました。「認知症理解学習(3年)」では、前半に、『僕のおじいさん』の絵本を朗読していただいた後に、『認知症って?』のお話を聞きました。後半はクラスにもどって、『認知症の人やお年寄りにどのようなことができますか?』についてグループワークを行いました。

「福祉体験学習(2年)」では、前半に介護福祉分野のお仕事について話を聞きました。後半は、①「車いす体験」②「シニア体験(片麻痺)」③「シニア体験(視聴覚障害)」の3つの疑似体験を通して高齢者の体の特徴を学びました。

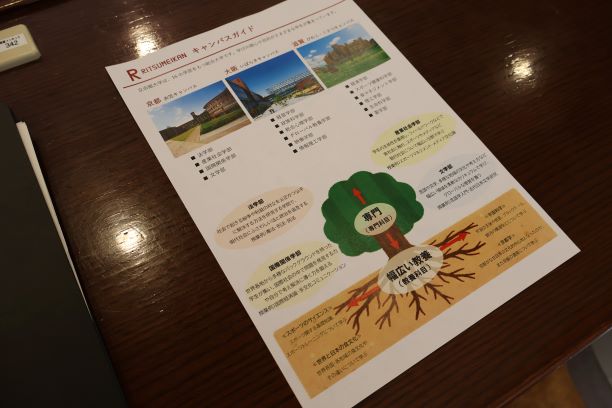

12月4日(木)、2年生の校外学習で京都にでかけました。スローガンは「楽学両道~歴史を学び、さらなる成長へ~」です。最初に立命館大学(衣笠キャンパス)へ行き、学生さんのガイドで「キャンパス見学ツアー」を体験しました。現役大学生のお兄さん、お姉さんに「立命館大学はどんな大学?」「大学ってどんな学びができるの?」「どのような大学生活を送っているの?」などのお話を聞きました。その後に、キャンパス内の「陪審法廷」や「図書館」、様々な学部棟、見どころなどをたくさん紹介してもらいました。昼食のお弁当も大学キャンパス内でとりました。次は、岡崎公園周辺で班別自主研修を行いました。平安神宮・京セラ美術館・京都国立近代美術館・京都市動物園・琵琶湖疎水などを散策しました。朝は、今年初の雪景色で、とても寒く天気を心配しましたが、京都は晴れていて穏やかな天気でした。みんな楽しい1日を過ごすことができました。

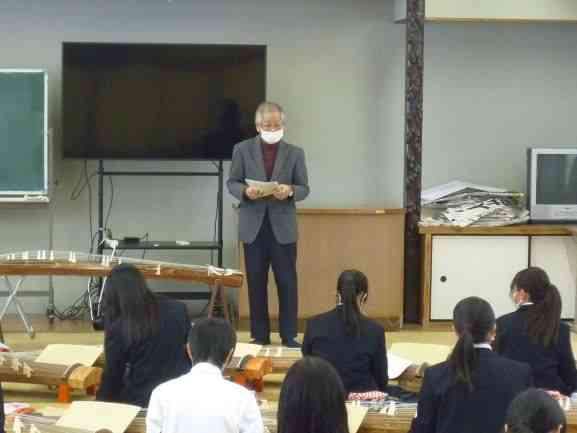

12月3日(水)、1年生の音楽の授業で箏(和楽器)体験を行いました。長浜芸能文化協会より、お箏の外部講師として、田中様ご夫妻、柴田様にご来校いただいて、お箏についての基礎・基本をお話していただきました。その後、「さくらさくら」の演奏ができるようにご指導をいただきました。短い時間でしたが、生徒たちは、楽譜を見ながら全員で揃って演奏ができるように頑張りました。大変ありがとうございました。

11月30日(日)に、希望ヶ丘文化公園内コースで近畿駅伝競走大会が開催され、近畿6府県の予選を勝ち上がった男子30チーム、女子30チームが大会に出場しました。本校からは、女子チームが出場しました。女子は5区間12.0㎞で勝負を競いました。1区3km(川村華さん)、2区2km(川瀨さん)、3区2km(内藤さん)、4区2km(世継さん)、5区3km(川村凜さん)と襷を繋ぎ、5人とも力走してくれました。結果は21位でした。学校の代表として、長浜市の代表として、滋賀県の代表として頑張ってくれました。練習から本番まで、体調管理をきちんと行い、意欲的に練習し、本当によく頑張ってくれました。選手の皆さんお疲れさまでした。応援していただいた皆様、ありがとうございました。

11月27日(木)、昼休みに近畿駅伝競走大会出場を祝して壮行会を実施しました。また、6校時終了後には、長浜市役所でも近畿駅伝競走大会の壮行会を行っていただきました。学校の壮行会は、昇降口前の近畿駅伝応援看板の前で全校生徒が集って行いました。県駅伝の表彰の後、激励品を贈呈し、選手一人ひとりから意気込みを語ってもらいました。堂々とした態度で「頑張ってきます」と述べてくれました。長浜市の壮行会には、本校の女子駅伝メンバーと北中の女子駅伝メンバーが参加しました。織田教育長様より激励のお言葉をいただいたあとに本校と北中の代表者が決意表明を行いました。また、激励品もいただきました。保護者の方々にもご臨席いただいて、子どもたちの晴れ姿を見ていただきました。

これまで一生懸命に練習に励んできました。いよいよ近畿駅伝本番は3日後と迫ってきました。11月30日(日)10:30スタートです。会場は、希望ヶ丘文化公園内コースで実施されます。健闘を祈っています!